岡山を代表する魚「ままかり」名前の由来とレシピ

- 料理

更新日:2019年12月14日

なぜ「ままかり」と呼ばれるようになったのか?ままかりの旬は?一般的な酢漬け以外のおすすめ料理方法は?岡山を代表する魚として有名な「ままかり(さっぱ)」の豆知識をまとめました。

ままかりの特徴と名前の由来

岡山の郷土料理として有名な「ままかり」。

一般的には「サッパ」と呼ばれており、ニシン目・ニシン科・ニシン亜科に分類され、全長は20cmと小さい魚です。

木の葉のように左右に平たく、背中より腹が下に出ており、他のニシン科の魚と比べてウロコが硬いことが特徴。体色は背中側は青緑色、体側から腹側までは銀白色をしています。

「ままかり」とは岡山近辺の呼び方です。

その味があまりにおいしいため、自分の家のご飯を食べつくしてしまい、隣から「ご飯(まま)」を借りてくるほど食が進む、という意味で名付けられたと言われています。

瀬戸内海以外では関東地方でも捕ることができますが、同じ魚ではないと感じる方もいるほど、岡山で捕れるままかりの方がおいしいのです。同じ魚であっても、生息している海の環境の違いで、旨さの違いが出てくるのかもしれませんね。

ままかりの旬

ままかりがよく捕れる時期は4月~11月の間です。その中でもままかりに脂がのり、おいしくなる旬の時期は秋!だいたい10月~11月です。

また、繁殖期である初夏の5月から7月のままかりは皮や骨が柔らかく、また違った味を楽しむことができます。

ままかりの調理方法・おすすめレシピ

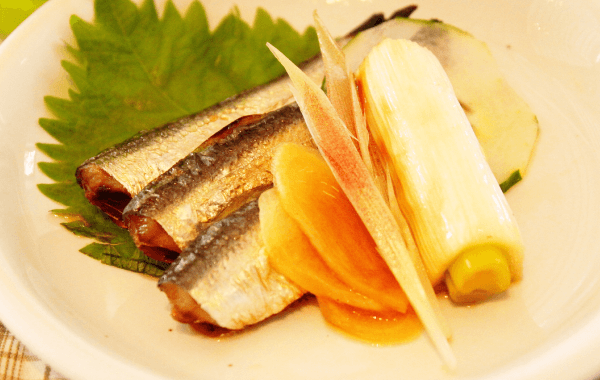

いろいろな料理方法がありますが、一般的に広く知られているのが「酢漬け」です。

ままかりは豊漁と不漁の差が大きいことから、豊漁の際に保存食として酢漬けにしたことが始まりといわれています。小骨が気になる方も酢漬けにすると、そんなに気にならなくなり、おいしく食べられます。

特に酢漬けのままかりを使った「ままかり寿司」は相性バツグンでとってもおいしいので、ぜひお試しあれ。

酢漬け以外にも様々な料理方法でおいしく食べることができ、「から揚げ」にしてタルタルソースなどで食べてもよし、「南蛮漬け」にしてもよし!スタンダードに「焼き魚」にしてもいいですね。

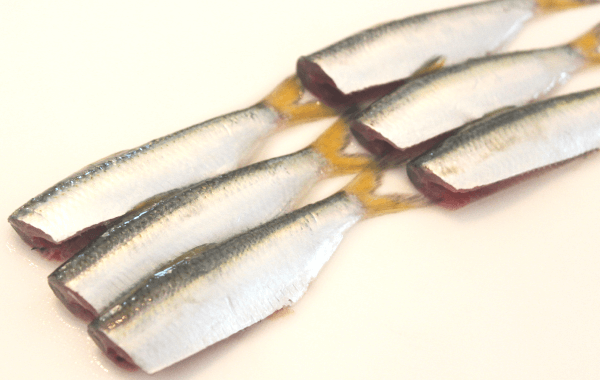

新鮮な状態であれば「お刺身」もおすすめです。魚が小さいので3枚におろすのは難しいかもしれませんが、身が締まっており、さっぱりとした味でおいしく食べることができます!

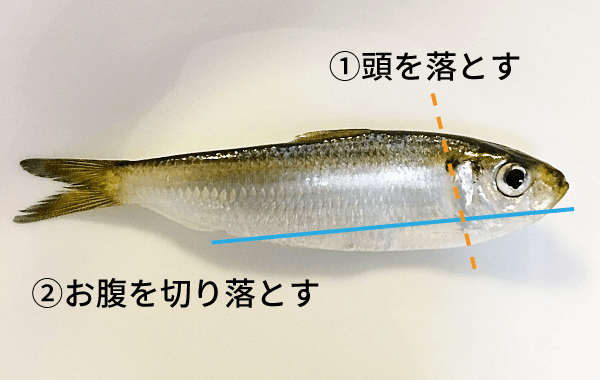

ままかりの下ごしらえ

ままかりを自宅で調理する場合の、下ごしらえの方法をご紹介します。

※塩はままかりの重さに対して3~5%が目安。

最後に

今回は岡山といえば思い浮かべる方も多い「ままかり」についてご紹介しました。

ウロコが多く下ごしらえが大変な魚ですが、うまく処理すればおいしく食べることができ、まさに「飯借り」な状態になること間違いなし。岡山ではお土産としても販売されていることが多いので、旅行で足を運んだ際にはぜひお試しくださいね。

関連ページ

※この記事は2016年10月1日の公開後、追記・修正をして2019年12月14日に改めて公開しました。